Интенсивное развитие всех отраслей

хозяйства в 17 веке создало условия для строительства крупных промышленных

предприятий, городов, поселков, морского

флота. Все это требовало большого количества леса. Уничтожение леса привело к

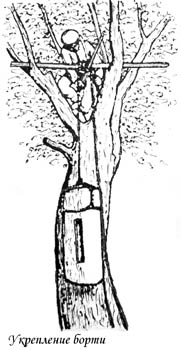

упадку бортевого  промысла. Стремление спасти борти и дупла с пчелами от уничтожения,

которому они подвергались при интенсивных лесоразработках, заставило бортников

перенести борти из лесов поближе к своему жилью. Для увеличения своего

пчеловодного хозяйства бортники отыскивали дуплистые деревья. Их распиливали на

несколько отдельных кряжей. В каждом кряже (колоде) вычищали полусгнившую внутренность

дерева, укрепляли несколько ярусов крестов для поддержания сотов.

промысла. Стремление спасти борти и дупла с пчелами от уничтожения,

которому они подвергались при интенсивных лесоразработках, заставило бортников

перенести борти из лесов поближе к своему жилью. Для увеличения своего

пчеловодного хозяйства бортники отыскивали дуплистые деревья. Их распиливали на

несколько отдельных кряжей. В каждом кряже (колоде) вычищали полусгнившую внутренность

дерева, укрепляли несколько ярусов крестов для поддержания сотов.

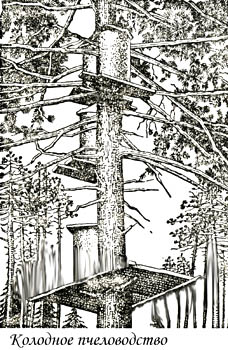

Приготовленные таким образом колоды можно было

размещать на деревьях, привязывая их к стволам веревками. Исключительная

трудоемкость размещения тяжелых колод на

деревьях заставила пчеловодов опустить их на землю и собрать в одно место,

чтобы было легче за ними присматривать, охранять и удобнее работать. Для

размещения колод использовались небольшие участки леса. Деревья на этом участке

посекались. Так появились посéки, которые

потом стали называться пасеками. В основном на пасеках

того времени в эксплуатации были колоды. Если бортничеством могли заниматься

потомственные пчеловоды, то теперь заниматься пчеловодством мог каждый

желающий. Пчел можно было купить, перевезти, разместить возле дома. Открылась широкая

перспектива организации крупных промышленных пасек.  В 1839 г. на пасеках у П.

И. Прокоповича насчитывалось более 2700 семей. Уход за пчелами в колоде такой

же, как при содержании в борти. Колодное пчеловодство – роевое. Регулировать роение пчел в

неразборной колоде почти невозможно.

Колоду распилили на несколько частей. Верхние круги колоды исполняли роль

медовых магазинов. Значительно облегчился отбор меда. Это были начальные элементы

многокорпусной технологии. Пчеловоды заметили, что чаще

роятся семьи в колодах малого объема и реже роятся в колодах большего объема.

В 1839 г. на пасеках у П.

И. Прокоповича насчитывалось более 2700 семей. Уход за пчелами в колоде такой

же, как при содержании в борти. Колодное пчеловодство – роевое. Регулировать роение пчел в

неразборной колоде почти невозможно.

Колоду распилили на несколько частей. Верхние круги колоды исполняли роль

медовых магазинов. Значительно облегчился отбор меда. Это были начальные элементы

многокорпусной технологии. Пчеловоды заметили, что чаще

роятся семьи в колодах малого объема и реже роятся в колодах большего объема.

Колодное пчеловодство положило начало искусственного роения, организации отводков, отбору роевой пчелы для усиления слабых семей. Наиболее знающие пчеловоды ввели в технологию пчеловодства отбор меда не осенью, а перед весенним взятком. Нехватка корма зимой пчелам в этом случае не угрожала. Это способствовало сохранению пчел зимой и выращиванию больших резервов пчел к основному медосбору. При подготовке пчел к зимовке впервые появилось понятие об укрытиях для пчел – омшаниках. Среднерусские пчелы превосходно переносили любые холода и морозы в колодах, ничем не защищенных.

Если семьи сильные, то не только стужа, но и самые жестокие морозы им не вредны. Для более успешной зимовки пчел соты подрезали, если они доходили до дна колоды. Воздушная подушка или большое подгнездовое пространство улучшали зимовку. Техника колодного пчеловодства была примитивна, поэтому данный промысел был доступен любому крестьянину.

Для этого нужно было: уметь изготовить новые колоды, заманить в них рой, защитить пчел от зверей, почистить колоды весной от подмора и отобрать часть меда и воска осенью.

Хотелось бы обратить особое внимание современных пчеловодов на эти два момента в технологии пчеловодства. При содержании пчел в бортях и колодах пчеловод не имел возможности активно вмешиваться в жизнедеятельность семьи. Как ни странно, современные пчеловоды имеют такую возможность, но от этого пчелам жить и выживать становится гораздо труднее.