|

Знаток отечественного пчеловодства

профессор Г. А. Кожевников придавал большое значение изучению и сохранению

башкирских бортевых пчел. Знаток отечественного пчеловодства

профессор Г. А. Кожевников придавал большое значение изучению и сохранению

башкирских бортевых пчел.

В пчеловодной литературе имеется очень

мало сведений о хозяйственно-полезных признаках бортевых пчел. Но даже и эти

сведения очень разноречивы. Это объясняется тем, что исследования бортевых

пчел проводились на небольшом материале и в отрыве от естественного их местообитания.

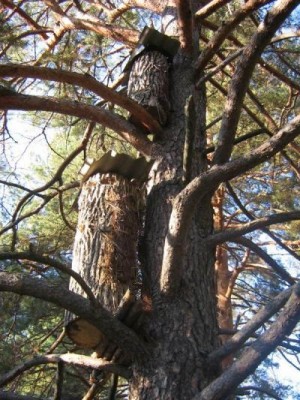

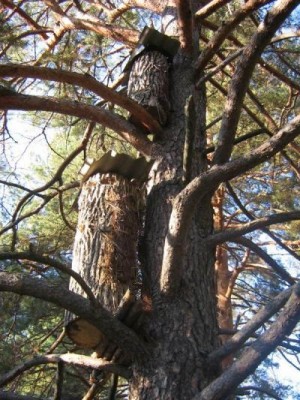

Изучение башкирских бортевых пчел в

местах их естественного обитания стало возможным лишь с 1958 года, когда был

организован заповедник. В это время на его территории было всего 49 бортевых

семей пчел, принадлежащих частным лицам, и свыше 500 пустых бортей.

За три года (1959—1961) работники

заповедника и местные бортевики-пчеловоды проделали большую работу по чистке,

ремонту и оснащению бортей. При этом была усилена охрана диких пчел от

разорения браконьерами, зверями и птицами.

В результате количество семей в бортях увеличилось

до 153. При заповеднике была организована пасека, состоящая из 33 семей,

которые содержались в бортях, и 20 семей в ульях.

С

1959 года в

лесах Башкирского заповедника

проводится изучение некоторых породных признаков диких пчел, живущих в

бортях, естественных дуплах и содержащихся в ульях круглый год на воле.

В 1959/60 году наблюдения велись над

10, в 1960/61 году — над 20 семьями.

Зимостойкость пчел оценивали по

количеству израсходованного меда и подмора, опоношенности сотов и срокам весеннего облета.

Весной 1960 года после первого облета

пчел произвели ревизию семей (кроме живущих в дуплах) и установили, что расход

меда за зимне-весенний период на семью составил в бортях от 10 до 12

килограммов, а в ульях — 12—14 килограммов. Подмор пчел на семью в бортях — от

70 до 120 граммов, в ульях— 150 — 200 граммов. Опоношенности сотов ни в

бортях, ни в ульях не было.

Первый очистительный весенний облет

дикие пчелы произвели с 22 по 29 марта при температуре воздуха в тени +6—8

градусов. При этом, пчелы нередко садились на снег, но не коченели. Замечено,

что пчелы в бортях, расположенных в сильно затененных местах леса, и небольшие

по силе, первый весенний облет делают обычно на 5—7 дней позже, чем сильные

бортевые семьи, находящиеся на

открытой, хорошо прогреваемой

солнцем местности.

Результаты зимовки 1960/61 года были такими же, как и в 1959/60

году.

Продуктивность

определялась по валовому выходу меда, воска, количеству отпущенных роев и

сформированных отводков.

Низкий валовой выход меда и воска у

семей в бортях объясняется небольшим внутренним объемом гнезд. Внутренний

объем бортей колеблется от 45 до 60 тысяч кубических сантиметров. (Изредка

встречаются борти с внутренним объемом 100 —120 тысяч кубических сантиметров).

Небольшой объем гнезд не позволяет

бортевым семьям разместить большие запасы меда. К тому же пчелиные гнезда в

бортях не разбираются, это препятствует регулярному отбору' меда в ходе взятка.

Поэтому пчелы, полностью залив медом соты, вынуждены бездействовать, даже если

есть взяток в природе.

Ройливость изучали путем учета

отпущенных роев за сезон семьями в бортях и дуплах и маточников, заложенных

семьями в ульях во время подготовки к роению. Семьи, живущие в бортях и

дуплах, за время роения отпускают от 1 до 3 роев. Семьи, содержащиеся в

ульях, закладывают от 5 до 10 маточников. Вес роев, вышедших из бортей, распределялся

следующим образом: перваков — 2,5—3,0 килограмма, втораков — 1,5—2,0

килограмма, последующие рои —0,5—1,0 килограмма.

Степень

проявления инстинкта роения у бортевых пчел сильно зависит от погоды в

весенне-летний период. Теплая весна и лето при условии поддерживающего взятка

в природе способствуют бурному роению пчел. Продолжительность периода роения

зависит от сроков наступления главного медосбора и его силы. В наших условиях

роение пчел начинается 5—10 июня и заканчивается 5— 15 июля.

Яйценоскость маток устанавливали путем

замера печатного расплода рамкой-сеткой с квадратами 5X5 сантиметров. За лето

проведено три замера с интервалами в 12 дней.

Продолжительность и интенсивность лёта

изучали в 1060 году в период главного взятка. Чтобы установить

продолжительность рабочего дня пчел, с 25 по 28 июля наблюдали за началом и

концом лёта, после чего общую сумму разделили на три и получили среднедневной

показатель лёта в часах. Интенсивность лёта устанавливалась подсчетом пчел,

прилетающих в улей за 1 минуту. В день делали по 3 учета: в 7, 13 и 19 часов.

Лётная деятельность рассматривалась, во взаимосвязи с погодой.

Продолжительность лёта у бортевых пчел в среднем за сутки —16 часов 12 минут.

Пчелы начинают вылетать в 5 часов 24 минуты и заканчивают лёт в 21 час 36

минут. Интенсивность лёта в среднем за 1 минуту достигает 147 пчел. Зараженность пчел нозематозом определяли

при помощи микроскопических исследований содержимого средней кишки. Для исследования

брали по 30 живых пчел из 10 семей, различных по силе, расположенных в разных

местах. Причем 5 семей содержались в бортях, а 5 — в ульях. Пробы пчел для

анализа брали через месяц — с февраля по ноябрь с перерывом в июне и в июле.

Нозематоза обнаружено не было.

Предварительные результаты наших

наблюдений показывают, что бортевые пчелы обладают рядом ценных

хозяйственно-полезных признаков. Поэтому использование этих пчел в племенных

целях является делом неотложным и весьма актуальным. В связи с этим в

заповедных лесах и окружающей их местности в ближайшие годы необходимо заселить

пчелами все пригодные пустующие борти и тем самым произвести быстрое

накопление материала и на его оснозе организовать крупные специализированные

питомники для производства пакетов с пчелами и вывода чистопородных бортевых

маток.

Г. И. Чиглинцев

ст. научный сотрудник заповедника

|

, разведение и содержание пчел, матководство, матка, роение пчел, пчелопакет, пчеловодство для начинающих,

, разведение и содержание пчел, матководство, матка, роение пчел, пчелопакет, пчеловодство для начинающих, прополис, Ф.А. Соколов, улей, воск пчелиный свойства пчеловод инфо маточное молочко применение, бесконтактное пчеловодство, пчелиный яд лечение получение, пчеловодческий разнотематический ФОРУМ, мед бортевой, рецепт медовухи, Шапкин В.Ф, перга пчелиная применение, пчелиный мед и его свойства , оздоровление пасеки, УШ-2, определение качества меда дома, медосбор, рой, пчелиный подмор, фоторепортаж с пасеки, соты с медом, пчела на цветке, продажа плодных маток, история пчеловодства, соты пчелиные, П.И. Прокопович, пасека, законы роения, Н.М. Витвицкий, УЛЕЕК, пчеловодный портал, осенние работы на пасеке, колода, конструкция улья, медоносные травы России, типы улья, пчеловодные обои, выбор улья, хранение меда, медовуха в домашних условиях

прополис, Ф.А. Соколов, улей, воск пчелиный свойства пчеловод инфо маточное молочко применение, бесконтактное пчеловодство, пчелиный яд лечение получение, пчеловодческий разнотематический ФОРУМ, мед бортевой, рецепт медовухи, Шапкин В.Ф, перга пчелиная применение, пчелиный мед и его свойства , оздоровление пасеки, УШ-2, определение качества меда дома, медосбор, рой, пчелиный подмор, фоторепортаж с пасеки, соты с медом, пчела на цветке, продажа плодных маток, история пчеловодства, соты пчелиные, П.И. Прокопович, пасека, законы роения, Н.М. Витвицкий, УЛЕЕК, пчеловодный портал, осенние работы на пасеке, колода, конструкция улья, медоносные травы России, типы улья, пчеловодные обои, выбор улья, хранение меда, медовуха в домашних условиях